兩千多年前,《詩經》中曾以“南有樛木,葛藟累之”比喻夫妻關系,在家庭中,女性是一根攀援在大樹上的藤蔓,倚仗著大樹才能探向更遠的天空。

在這樣的依附關系中,女性的價值被精簡為單一的年齡維度。隨著時間推移,人們愈發篤信年老必然色衰的推論,即使才華橫溢如李清照,都不得不感慨“如今憔悴,風鬟霜鬢,怕見夜間出去”。

當代女詩人舒婷曾在詩中寫道:“我必須是你近旁的一株木棉,作為樹的形象和你站在一起。”今天,越來越多女性嘗試突破固有印象,挑戰年齡乃至性別的限制。當自我與世界發生摩擦碰撞,時間的價值逐漸顯露。

在這個春天,南方周末聯合平安人壽推出“時間因你而值得”特別策劃,講述四位女性從偏見中掙脫、長成大樹的故事,鼓勵更多女性走向曠野、走近自我。

一、“鋤頭、風雨、婚姻”

韓仕梅在提及詩歌的時候,常常會像孩子一樣嘻嘻一笑。所以如果只聽過她的笑聲,很難想象她的前半生只能化成一句“和墻生活在一起/不知有多痛”。

韓仕梅生活在河南省淅川縣薛崗村,走過的地方,背景總是連綿無邊的田地。她的前半生,走不出這片田。

剛出生時,韓仕梅趴著落地,被認為是不孝的象征,差點被母親淹死在尿桶里。

初二時,因為家里交不起18元的學費,韓仕梅早早輟學。

19歲,韓仕梅被母親帶去相親,遇到了現在的丈夫。韓仕梅不愿意嫁給面前的男人,但是被母親壓制了下去。3000元彩禮錢里,娘家人蓋房花掉了1000元。

韓仕梅拖了又拖,近三年之后,終究還是不得不嫁人,成為了薛崗村的一位“娘”。這是當地對所有已婚女人的統一稱呼,哪怕她才22歲。

婚后,由于丈夫賭博帶來的債務,韓仕梅打過許多零工,在男人扎堆的工地里抬過鋼筋、打過樁,最累的時候,是懷著孩子在芝麻地里薅草,站不住,只能一條腿跪在地上。

30年間的苦難被堵在田里,流淌不出去,所以韓仕梅寫詩。詩歌在密不透風的田間,辟出了一條隱秘的羊腸小道,順著小道往外走,她就能喘口氣。

韓仕梅正在朗讀她寫的詩(受訪者提供/圖)

在詩里,她寫:從出生起/我的身份注定要備注上/未來的老頭,公婆,兒女/我只想用我的善良/給這個變了味的空氣/摘上一朵玫瑰/把浪漫也給予他們/然而/我一直沒找到/屬于我自己的位置。

2020年4月,在兒子的提議下,韓仕梅開始將自己寫的詩歌發在網上。僅有小學文憑的她,寫五言、七言詩,也寫現代詩,配張簡單的圖片,當做視頻一樣發表了出來。

世界敞開了一個豁口,涌進新鮮的空氣。

互聯網的推薦算法反哺她更多網絡上陌生的詩友,人們夸她詩寫得好,還有更多的人在詩中與她共振,向她傾訴,有的人給她打語音通話,傾訴自己人生中的苦痛,一聊就是一個多小時。

“有好多人理解你、懂你,感覺找到了人生的坐標,找到了前進的動力。”韓仕梅說,“把所有的苦難化作前進的動力。”

韓仕梅與她的詩(受訪者提供/圖)

韓仕梅的詩和詩背后的生活,掀起了人們內心的波瀾。媒體紛至沓來,引起了韓仕梅丈夫的警惕,用各種方式阻撓。

韓仕梅向往濃烈的相知相愛,于是提起了離婚訴訟,村民們聽說此事,說她“瘋了神經了”。

在后來出版的詩集中,韓仕梅在自序里寫道:“長大后,我的觸覺仿佛失靈了,鋤頭、風雨、婚姻,摸上去只有冰涼的虛無。”

韓仕梅站在田邊(受訪者提供/圖)

二、“我已不再沉睡,海浪將我擁起”

但韓仕梅還是在不停寫詩。

“回家老頭子不停地叨叨叨,你想起來一句詩,他就叨沒了。”

為了清靜,韓仕梅曾把工廠的宿舍當成自己的房間。這間房間只有10平米大,布置了簡陋的桌椅柜子,但它卻像伍爾夫所呼吁的那樣:獨立、安靜、有尊嚴。每天韓仕梅到薛崗村兩公里外的工廠里做飯、打掃衛生,勞動間隙,她不回家,在宿舍里休息,不時把詩寫到本子上。

59歲的蘇敏讀過韓仕梅的詩。“她在那種生活里能寫出那么優美的詩句,在她身上我看到了我們的相同之處。”蘇敏說,“我們都是不屈服于生活,讓自己生活得更好。”

蘇敏不會寫詩,她的詩意是去遠方。

和孫子們在一起的蘇敏(受訪者提供/圖)

2020年,蘇敏在網上刷到人們自駕旅游的視頻,心生向往。當時,蘇敏與丈夫幫女兒照顧雙胞胎孩子。

在此之前,夫妻二十多年來一直各居一室,開支保持AA制。此外,不管大小事,蘇敏常常會受到丈夫的批評。久而久之,蘇敏漸漸懷疑自己一無是處,“開始感覺人真的沒有必要活在世上”。

照顧孫輩使得兩個人不得不朝夕相對。最為抑郁的時候,蘇敏甚至將刀口刺向自己。

她想喘口氣。

蘇敏家里有一輛Polo車,女兒交了首付之后,蘇敏分期付款了兩年。在這兩年里,因為要帶孩子,蘇敏很少有機會用車。開車出游的常常是丈夫。

2020年臨近過年時,因為雙胞胎會隨著女兒回婆家過年,蘇敏有了閑下來的機會,想開車出游,卻被丈夫一口否決:“你還得收拾家里,還得洗衣服,你哪有時間出去玩?”第二天,丈夫把車開走了。

這讓蘇敏有了緊迫感。得到女兒支持后,蘇敏開始采購行李。9月,雙胞胎孩子開始上幼兒園,等女兒一家適應后,蘇敏連行李都沒怎么收拾整齊,往車上一撂,插上鑰匙,打火,踩油門,頭也不回。

“當時沒想過路上會遇到什么,只想到離開這個家會得到什么。”

當身處深淵,往外走,去哪個方向都是向上走。蘇敏沒有特定的目的地,一心只想把車開得遠遠的。沒想到一走就是幾年。

蘇敏開著Polo車自駕,車頂上是她睡覺的帳篷(受訪者提供/圖)

有不少人質疑過她“拋夫棄女”不負責任,將近60歲的年紀還在折騰。

“不可能一輩子活在別人的世界,我也會希望在有限的時間里活在自己的世界里。”蘇敏后來回憶時說,“把年輕時想做、不敢做、現在能做的事情都做一遍,不留遺憾。”

這輛Polo車成為了蘇敏的房間,在同行了60000公里之后,蘇敏攢夠了錢,換成了房車,不知不覺又行駛了15000公里。截至2024年3月,接近60歲的蘇敏已經走過中國230多個城市。

蘇敏和她的房車(受訪者提供/圖)

一個人出行的蘇敏,很少需要擔心自己,即使是在剛出游不久就花光現金時。

她很能干活。她最初在化肥廠工作,十年不到,工廠倒閉了,下崗的蘇敏在打點家務之余,還做了“很多不是女人干的事情”:掃過大街、“顛過泥、壘過段”、給工地做過飯、送過報紙、當過超市營業員,家里燈泡壞了、水管堵了,也是她自己修理。

時間讓蘇敏有了重新定義自己價值的底氣。她學東西很快,學搭帳篷,學沖浪,在前來采訪的記者幫助下,兩天時間就懂得操作無人機航拍。

蘇敏在海南學習沖浪(受訪者提供/圖)

當蘇敏選擇擁抱世界,路上總是好人多。一次,房車輪胎被碎石割破。越野輪胎很沉,藏族小伙子們見她一個人修車,都過來幫把手。也是在西藏,蘇敏曾經用自己的車綁著拖車繩,把一個騎摩托旅游的小伙子從溝里拉出來。

“我感覺在路上跟所有人都能成為朋友。”蘇敏說。

自駕兩年后,蘇敏回家探望母親和女兒。丈夫見到她時,習慣性說道:“你還知道回來嘞?混不下去了是不是回來了?”

事實上,在路上的蘇敏,早已迎接新世界的春風。在出走前,蘇敏總是緊繃著配合全家的作息,每天早上六點就要起來給孩子們做飯。現在在路上,她都是自然醒,再思考今天要做什么。訪談前幾天,她六點多就起床了。不同于以往的是,這次早起是為了用無人機拍下十七拱橋的日出。

她笑大家總把路上的生活想象得“像公事一樣”:“我現在是在生活,不是趕路。”

蘇敏坐在自己的房車中,這是她待得最多的角落(受訪者提供/圖)

三、“在雪地里奔跑,我在不停地尋找春天。”

在蘇敏個人主頁的一篇長文中,她稱《82年出生的金智英》“是現代女性如何努力夠到平權的上線”,而她自己“則是傳統女性忍耐的底線”。

新一代女性更敢于跳出約定俗成的性別角色和年齡要求,尋找伍爾夫所描繪的房間:“活在現實之中,活在富有活力的生活中”。不變的是,職場和愛好始終是重要的窗口。

今年44歲的吳慧蕓,工作二十多年,經歷過多次“重啟”。

第一份工作中,吳慧蕓主動轉崗,成為當時公司里唯一一個電信運營系統工程的女性項目經理;后來因為長期熬夜割接系統,身體吃不消的她辭了職,讀了兩年全日制MBA碩士,為此,她在談婚論嫁時,還明確將目標告訴男方,表示自己不可能做全職主婦,需要伴侶全力支持她。

MBA畢業后,吳慧蕓進入投行。負責擬上市公司IPO盡職調查時,她和同事集中在北京金融街的酒店里,沒日沒夜地檢查、修改申報材料里的措辭、數據、法律意見。與此交織的還有復雜的人際關系。吳慧蕓清楚,自己身心俱疲。

“女性需要經常跟自己對話,問問這是不是我自己想要的。”

當身心健康亮起紅燈,吳慧蕓決定離開投行。當時她30歲,剛剛生育不久。工作和育兒的雙重壓力,讓吳慧蕓陷入了產后抑郁。30歲的閱歷成為渡己的關鍵。她又一次重啟,一邊了解營養學調理身體、恢復心理健康,一邊開始創業,由此開始了十多年的營養師生涯。

林惠婷也是在30歲產后,選擇投入到一個新的行業中。

在此之前,林惠婷在外企銀行擔任主管,因為職業發展受限,林惠婷曾經嘗試過創業。創業階段事務繁雜,還需要處理許多棘手的人際溝通問題,最焦慮的時候,她每天都害怕回到公司。

在這期間,林惠婷遇到了現在的丈夫,結婚懷孕后,因為孕吐反應強烈,林惠婷無法兼顧兩者,只能結束了創業,當起全職媽媽。

一開始,林惠婷在家有月嫂照顧,比起創業要清閑許多。但當月嫂離職,接過育兒事務的林惠婷察覺生活狀態不對勁。

“感覺沒有辦法從各種事情中抽離出來,在家里的地位也變得不一樣了,很多事情可能不會跟你聊,比如工作。有時候自己想買東西的經濟自由也沒有。”林惠婷回憶道,“跟同學聊天也會發現自己的思路開始跟不上市場的變化,那一年我才30歲,但是一年時間里感覺已經跟社會脫節了好幾年。”

林惠婷決心要回到職場,找一份既能方便照顧孩子,又能有足夠收入聘請保姆的工作。

林惠婷(左一)與家人(受訪者提供/圖)

2016年,林惠婷結束了全職媽媽的身份,成為一名保險代理人。這份工作在父母眼中有些 “自討苦吃”,但林惠婷卻感受到了和行業的“緣分”:它既能保證自己靈活安排照顧家庭的時間,更能讓自己發揮高學歷的優勢,為客戶提供更有理有據的分析和判斷。

在這份工作中,面對拒絕是一門必修課。在同事們看來,林惠婷似乎過得很順利,總是樂觀向上。“反過來說,沒有遇到困難是因為我心態好。”林惠婷解釋,她也遇到過一兩個月都沒能成交的時候。但她總是聚焦在如何解決問題,不去多想。“做正確的事情,好結果自然而然就來了。”

作為新人的林惠婷,在入行半年之后就遇到了身故賠付的案例。當看到自己提出的意見幫助到了陷入困境的家庭時,這份職業有了更多的意義。林惠婷建立起了對職業的信仰。“我創造了一個個機會,向有需要的人普及了這些知識,是最重要的。”

林惠婷正在分享資產配置知識(受訪者供圖/圖)

后來,林惠婷的丈夫也跳槽加入到了她的隊伍當中。這個團隊里,除了林惠婷,還有許多像她一樣的女性,從其他身份轉換為保險代理人。

“其實最大的偏見是自己給自己的。”林惠婷說,“要想建立自信,也需要身邊有人支持、信任,她們就會慢慢有自信往外走了。”

林惠婷和團隊討論工作(受訪者提供/圖)

跨過年齡、跨出小家后,女性迎接更廣闊的天地。

四、“我不再是時間的道具”

2020年,吳慧蕓開啟了第四次“重啟”。

那時候,她大部分時間都集中在養育孩子,終日奔波于孩子的各種興趣班,獨自育兒的壓力導致她的事業幾近荒廢,她覺得人生苦悶,“感覺沒有自我”。

求變的念頭再次萌生。芭蕾舞里的美好身段,成為吳慧蕓新的理想。

一次,吳慧蕓在刷公眾號時看到了零基礎成人芭蕾舞課程的招募,立刻報了名。在此之前,吳慧蕓連舞蹈鞋都沒有見過。

“我想,這不正是我夢寐以求的機會嗎?哪怕這條路我不能走下去,試一下我也沒有什么遺憾。”

吳慧蕓練習中(受訪者提供/圖)

芭蕾舞對身體柔韌性和力量要求很高,所以上課絕大部分時候都在開胯、壓腿、重復訓練。因為成年人的骨骼已經定型,一節課下來,吳慧蕓總是大汗淋漓,有時候開胯疼狠了還會掉眼淚,但是她樂此不疲。“跳芭蕾可以讓我找到自己,像一盞明燈,生活有了一個出口。”

學習到第三年,吳慧蕓終于能像芭蕾舞者一樣,開始立起腳尖。她通過了北京舞蹈學院的芭蕾教資考試,在2024年,還和舞蹈隊一起登上了江蘇衛視的春晚舞臺。

“當你足夠渴望一件事的時候,某一天不經意就會得到它。”她說,“在人生這條路上,可以不斷發現驚喜。”

吳慧蕓起舞(受訪者提供/圖)

2021年,在11月25日“制止暴力侵害婦女行為國際日”,韓仕梅受聯合國婦女署特別邀請上臺演講,在臺上,她說:“女性應該敢于追求自己的幸福,而在追尋幸福的路上,希望有更多人能夠尊重我們,看見我們,支持我們。”

在這個演講中,又一句詩開始為人所熟知:“我已不再沉睡,海浪將我擁起。”

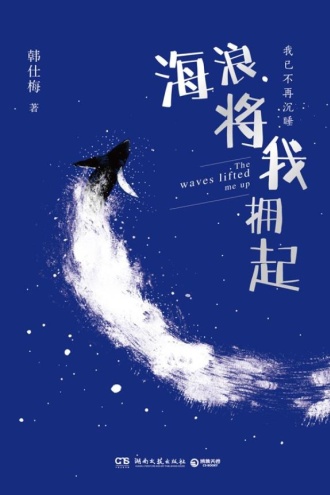

在圖書策劃張攀看來,這句就是屬于韓仕梅的名句。2022年,他聯系韓仕梅,表示自己希望可以為她出版詩集。韓仕梅自己并沒有信心,張攀鼓勵她:“你不要妄自菲薄,你寫得很優美,一般人寫不出來了。”

在接受媒體采訪時,張攀表示:“更重要的是,我感覺到她能給我無限的力量……作為男性的我們在迷茫的時候讀到這樣的詩,也會被重重地一擊。”

2023年,韓仕梅有了自己的第一本個人詩集。

韓仕梅個人詩集(受訪者提供/圖)

收到實體書的那天,韓仕梅悲喜交加,手里攥著成真的夢想,心里翻涌著為了寫詩所對抗過的一幕幕歲月。“如果不是當初堅持的話,永遠都在那小小的薛崗待著,走不出去。”

她不好意思把詩集給兒女看,但自己翻來復去把詩集讀了三遍。

詩集出版后,更多媒體聯系到韓仕梅,她有了更多的機會走出連綿的田:“天地更多的都是歡樂,不傷心。”

與此同時,蘇敏仍在路上,吳慧蕓仍在練習芭蕾,林惠婷的丈夫在她的帶動下,跳槽到了她的團隊中,一起為更多人推薦合適、合理的產品。她們都在自己的生活中,開辟出一間屬于自己的房間。

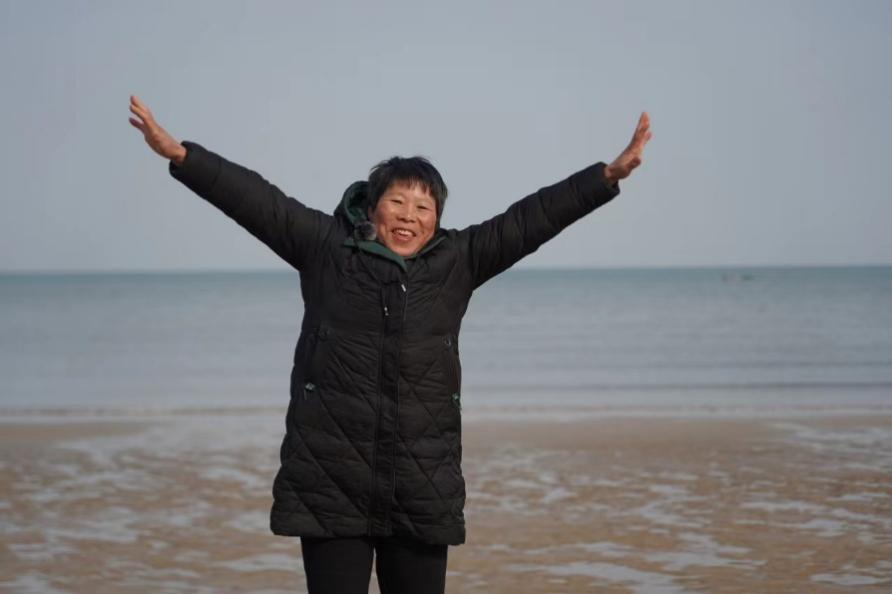

“我有時候想想,自己頭發都白了,咋想法幼稚成啥了?”韓仕梅說,“我好像在體驗以前沒有過的青春時代。”

科學家們尚未掌握逆轉年齡的科技,而這群從30歲到50歲的普通女性,卻已經找到了打破時間枷鎖的方法。她們都是母親、妻子、女兒,但在宇宙維度上,這些身份只是時間長河中的一瞬。當她們選擇回歸自我、成全自己,時間的價值由此開始累積。

韓仕梅在海邊(受訪者提供/圖)

時間的價值,不只體現在精神上的富足和堅韌,更應該為女性的現實自由創造空間,讓每位女性在事關幸福的決定面前、在未知的新世界面前,總能勇敢而從容。因此,伍爾夫吶喊著女人應當擁有屬于自己的房間,因為經濟獨立才能帶來心志自由。正如一棵大樹有了自己的根系,才能滋養枝葉,無懼風雨。

保險是其中一個工具。平安人壽推出的“金越年金24保險產品計劃”,可根據自身所需靈活選擇年金領取方式,長期穩定的年金給付一方面陪伴人們共同成長,讓時間為每段努力賦予更多價值;另一方面,貼合不同人生階段的需求,應對風險,提供調整人生方向、重新出發的經濟保障,支持勇敢做決定的你。

當人們擁抱歲月帶來的豐富閱歷時,金越年金24也在用數據刻畫著時間的價值,孕育下一個起點。這是社會必然發生的價值觀革新:人均壽命的增加不僅僅只是一種數字的變化,更應該為其賦予新的價值,提供新的機遇和期望。

正如韓仕梅在詩集中的宣言:我不再是時間的道具,宇宙將有我的劃痕。

參考資料:

來源:南方周末(公眾號:southernweekly)