葉曉薇 | 攝影:Shxpir作為中國最具影響力的時尚及生活方式周刊掌舵人,《周末畫報》的編輯總監葉曉薇向BoF獨家講述了她的職業發展軌跡,以及她將如何站在藝術與科技的交叉點,打造人文時尚生態學。

中國上海——“我相信機器人編輯助理能覆蓋的信息面更廣,對熱點的指向性更明確,它會幫助我們成為更專業、更精準的媒體,”葉曉薇(Shaway Yeh)在剛改版的《周末畫報》Style版的卷首語《如果我們有機器人編輯》中寫道,類似的話題在中國其他時裝雜志中相當罕見,然而卻在《周末畫報》中時常出現,并使其形成有別于它的標志性風格。

如今,已在現代傳播集團工作了9年的葉曉薇,是該集團的時尚編輯總監,同時兼任集團旗下刊物《周末畫報》的編輯總監。在她的帶領下,這份擁有94萬冊發行量的出版物已然成為時尚界最具智識的讀物。“我討厭沒有智力的東西,然后,不喜歡權威,”她說道:“對我來講,很重要的兩個東西就是智慧跟創意。”

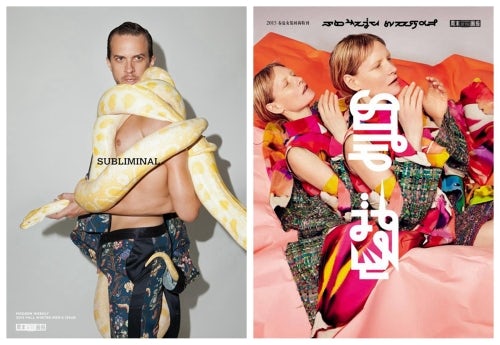

《周末畫報》2013秋冬男裝別冊、《周末畫報》2015春夏女裝別冊 | 圖片來源:《周末畫報》

締造《周末畫報》的輝煌藝術時代

《AnOther》雜志視其為“在當代中國推動全球時尚發展的關鍵人物”,而《i-D》雜志則詫異于她將戴著絲襪面具、操控著無人機的概念藝術家Ryan Trecartin放上封面,并稱她為“前衛版的Anna Wintour”。“我不認為我們可以互相比較。Anna Wintour與她的《Vogue》是時裝界的棟梁,其影響力和興趣停留在時裝界,而我的影響力、方法和興趣超越了時裝界,也許,Ingrid Sischy是一個更近的例子吧?只是我希望我會活得更久些。”在能夠俯瞰淮海路——這座上海最繁華街道之一的“K11現代畫廊”里,她語帶詼諧的告訴BoF。

2010年,葉曉薇曾在中央美術學院舉辦過一場名為“時裝啟蒙——宋懷桂紀念展與皮爾卡丹在中國”的展覽,并籌拍了一部向宋懷桂女士(Madame Song)致敬的紀錄片,即將在中央電視臺上映。她用宋懷桂的故事,來詮釋這種超越了時尚本身的興趣和對新興事物的渴求。 “她是一個關鍵樞紐性(Pivotal)的人物,集合了文化、商業、時尚、外交等意義于一身,是一個多元化的人。因Pierre Cardin對她的賞識,她給中國帶進很多西方的時尚,那時是1980年代,西方時尚、西方文化、西方外交以及西方的各種都透過那個點進入了中國。有點像西方的1960年代,有很多新的思潮、很多新的東西都在發生,是中國近代旅程中最有趣的一個時代。宋懷桂剛好在那個點,來代表各方交流。我覺得這樣子來看時尚,才有它的意義。”她說道。

而葉曉薇本人的生涯也常常交匯于新鮮事物涌動的時間點上。1986年,當她從著名的“北一女”畢業,并以全省第一名的成績考入臺灣大學時,正值蔣經國宣布解禁前夕,臺灣社會運動興起,各種新興社會力量層出不窮。她當時加入了因發表不利于臺灣當局言論而被禁的學生社團“大新社”,偷偷編纂了多期很“Underground”(地下)的刊物。 之后,當她在紐約大學就讀表演理論系時,正當多元文化認同思潮洶涌,她與一群志同道合的朋友們一起創立了獨立時尚及文化雜志《aRude》。而她離開臺灣版《Vogue》與《GQ》,加入香港傳訊電視《大風行》擔任制作時,恰好又是1997年香港回歸的風起云涌之際。源于為《V Magazine》采訪北京搖滾青年的機會,讓她驚訝于大陸蓬勃而出的原生態力量,于是決定一定要搬來這里。

在短暫擔任Prada公關和《Vogue服裝與美容》籌刊時期主編之后,葉曉薇于2006年加入了現代傳播集團。該集團成立于1993年,其創始人邵忠以全面致力于讓國內出版業走向國際化著稱,集團旗下還擁有《Numero 大都市》、《Numero Homme 大都市男刊》、《Bloomberg Businessweek 彭博商業周刊》、《The Good Life 優仕生活》、《Ideat 理想家》等16本平面出版物,以及iWeekly、iBloomberg、iFashion等15個數字媒體項目。其于2009年9月,在香港聯交所主板上市,截止發稿前,其市值為7.67億港元(約合人民幣6.32億元)。

那時正是奢侈品在中國發展的井噴時期,也是這個本土傳媒集團的第一個黃金年代。然而葉曉薇卻覺得當時的“《周末畫報》商業上很好,但品質上就沒人覺得它真是那么回事。就是商業品牌,漂漂亮亮。” 作為一家沒有國外資源和背景,完全是中國獨立產生出來的雜志媒體集團,有著很多資源上的不足,“但是它的好處也有,如果你能做出來,你就很特別。我一直說,《周末畫報》不靠任何人,就靠你自己。”

《周末畫報》改版后的新版式,由Project Projects設計 | 圖片來源:《周末畫報》

《周末畫報》改版后的主刊分為News、Business、Style、Living四大版塊,分別從四個不同的維度為中國精英讀者帶去最新鮮的訊息和最獨到的觀點。資深時裝媒體人及時裝博主Diane Pernet、前英國版《Vogue》時裝專題總監Harriet Quick、SHOWstudio男裝周直播秀評主持人兼《Complex》資深編輯Daryoush Haj-Najafi都在其Style版開設了他們在中國的唯一專欄。同時,主刊也是各大品牌廣告投放的重點刊物,承擔著現代傳播集團的支柱出版物的角色,據該企業2015年中期財報顯示,《周末畫報》一直以來都是中國營收最高的周刊。

而劍走偏鋒的《周末畫報》別冊就是展示葉曉薇編輯技巧最特別的產物,在上面總是充滿了各種新鮮的議題,并找來各式各樣的知名藝術家合作,她還邀請了2×4、Irma Boom / AMO等著名設計師和工作室為《周末畫報》打造版面設計,剛剛進行的改版正是由獲得2015美國國家設計獎的工作室Project Projects操刀完成。因此,無論是文字、視覺還是編輯思路,《周末畫報》都是中國乃至全世界獨樹一幟的出版物。

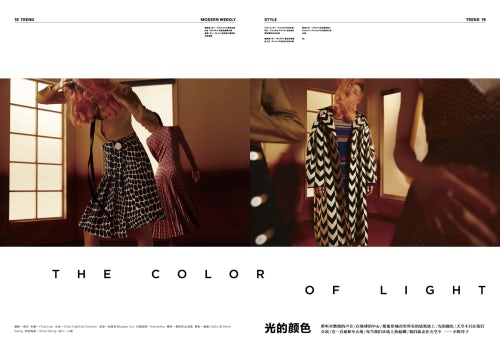

Wolfgang Tillmans(左)與Olafur Eliasson(右)為《周末畫報》別冊特別制作的封面 | 圖片來源:對方提供

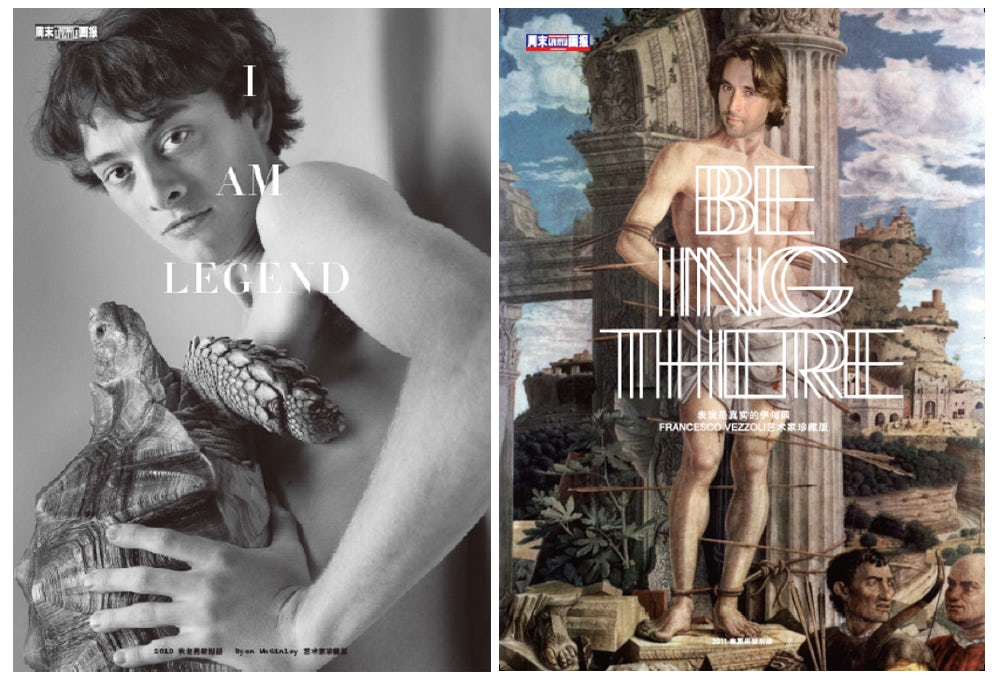

“我們找的第一個藝術家是Wolfgang Tillmans,他很少幫時尚雜志做東西,6年前,剛好我生日那天,是上海這個世紀最長的日食,我們一起去看了日食。因為這次的經歷,他愿意幫我們拍照,后來變熟了,又幫我們拍了一次艾未未,之后還拍了一次South Issue(南方特輯)。有了Tillmans之后,你就很容易說服其他藝術家,Paolo Roversi、Terry Richardson也開始幫我們拍照;Olafur Eliasson、Ryan Trecartin、Hans Ulrich-Obrist、Ryan McGiney都幫我們合作有趣的東西。還有,Francesco Vezzoli,幫我們做過“Being there”(表演特輯),之后我們又在上海震旦美術館,與Christophe Doyl還有張恩利一起做了展覽和講座,我也將出現在他的新紀錄片《Ossessione Vezzoli》(熱衷于Vezzoli)里。” 葉曉薇說道。

在她看來,她為《周末畫報》別冊加入的藝術性,并非是對時尚雜志“膚淺”的粉飾,而是基于美學和創意的真正興趣。葉曉薇本人就是惠特尼博物館(Whitney Museum)表演藝術委員會的委員之一,同時她亦與紐約新當代藝術博物館(New Museum of Contemporary Art)、紐約當代藝術博物館PS1 展館(MoMA PS1)、中國尤倫斯當代藝術中心(China UCCA)等博物館及藝術機構緊密合作。 藝術是葉曉薇幫助《周末畫報》在國際上建立名聲一個最有效的工具。她也身體力行地聚合起一批世界上最具創意的社群,使中西方打開了一扇通往彼此的窗口。她或許是當下唯一還親自采訪設計師,并寫下其具有洞見評論的主編;她還曾與Nicola Fomichetti在紐約舉辦了一場推廣中國設計師的游擊店及創意展覽;帶著Naomi Campbell參觀中國設計師們的工作室;在Tory Burch紐約的家中與女主人一道舉辦了一場中國新年晚宴。

當然,也有人認為她的做法太過前衛,有些拿這本承擔著財務重任的主流刊物冒險。她說道:“很多人說,在中國大家了解不了這么多,你要講直白點。我覺得直白點OK,但那種東西有人做,我做不來,我真的也對教導平民大眾穿衣打扮沒什么興趣,并且那也不是我的強項。”直到今天,她依然發現,一些時尚網站總是在報道一些無聊的明星八卦、甚至還在販賣母嬰用品,而非將時尚當做美學和文化看待。“所以,我還是要做一些比較Intelligent的東西。”

Ryan McGinley(左)與Francesco Vezzoli(右)為《周末畫報》別冊特別制作的封面 | 圖片來源:對方提供

迎接新媒體的洶涌浪潮

可即便內容獨特,在新媒體席卷而來的當下,傳統平面媒體面臨著不小的挑戰。現代傳播2015年中期財報顯示,截止6月底其平面媒體收入跌幅為11.1%,然而其數字媒體中期收入卻較去年同期上漲24.9%,凈利潤上漲203.5%。其App “iWeekly”在智能手機和平板電腦的用戶數分別為880萬人及330萬人。目前,集團已向香港聯交所提交分拆集團旗下數字媒體業務的申請。

這間傳媒集團因其獨立性,很快就能適應新鮮事物,并很早就就進行了新媒體布局,如今旗下具有iWeekly、iBloomberg、iFashion、iLady等多個App及多個微信公眾賬號等新媒體產品。“因為《周末畫報》一直聚焦精英,在科技方面也一直走在最前面。所以,iWeekly到現在為止,還是在各大媒體里面下載量最高、廣告數量最大的且知名度最高的App。”葉曉薇告訴BoF。

目前,新媒體和科技正是這位一直熱衷新鮮事物的《周末畫報》掌舵人最感興趣的事物,她并沒有視新媒體為一種威脅。“就像Tim Blanks加入你們BoF的時候,他講道,不管是什么媒體,我的聲音還是我的聲音。意思就是,不管是什么媒體載體,好的內容就是好的內容,有深度的內容就是有深度的內容,高級的內容就是高級的內容。我的看法就是那么簡單。《紐約時報》現在的網上訂閱超過了一百萬。大家都認為報紙沒有前途,但其實《周末畫報》比以前賣得更好。或許不是在報刊亭里,但是在網上、在天貓、在京東,渠道就變多了,加起來我們的銷量比以前要多很多。并沒有因為新媒體出現,好的內容就沒人買了。” 她說道。

“當然,不同的媒體你要學習不同的技術,本質上就是這樣。我覺得現在中國,好像你去做新媒體就要立刻變成一個白癡。Buzzfeed(一知名八卦網站)是怎么樣的人創出來的,那它的風格自然就是那樣。但并不是說你要做新媒體,你就要變成那種樣子。新媒體只是一個新形式,不是專門給廣大的年輕的大眾看的東西才叫新媒體。” 她也對如今泛濫的Buzzfeed式內容表達了不滿。“怎么樣把Like-minded(志同道合)的人,在不同的地方用一個技術或者是平臺把他們連起來,這是我對新媒體的認知。”

Ryan Trecartin為《周末畫報》別冊拍攝的“動畫伴侶”大片 | 圖片來源:對方提供

她真正欣賞的新媒體還是一種與過去完全不同的全新體驗。幾年前,她偶爾在《紐約時報》讀到了Ryan Trecartin的報道。他Youtube上的視頻,葉曉薇一個字也聽不懂,但她認為這才是真的有趣。而在接觸了定義了“后網絡時代美學”的線上雜志Dis Magazine之后,她突然了解新媒體的方式和美學。

“現在,很多人是被逼著要去做新媒體,但我不想那么快就想要定下來怎么做。大部分的新媒體,我看不出來任何新的講故事的方式,或者新的美學。只是把它放在手機屏幕上,或者放在網站上,用你最常見的網上排列方式,有時是照片,有時是視頻,大不了加個Pocket(內嵌內容)或音頻,它沒有給你帶來不同的體驗,只是給你帶來一種什么都有的感覺。同時,它也沒有給你傳達不一樣的美學,如果你在新媒體上傳達的東西,跟你在平面傳達的差不多,那有什么好傳達的?” 這是她的疑問。

在一次與《Dazed & Confused》及Dazed Digital創始人Jefferson Hack的對話中,她得知這位新媒體做的比平面還有有趣的雜志人竟然第一次去SXSW(西南偏南)大會(美國德克薩斯州每年一度的電影、交互式多媒體和音樂的藝術節)。她問他原因是什么?Heck說道:“因為之前,做Digital(數碼)的是一群人,做時尚的是另一群人。做時尚媒體的要去Digital那邊,首先你要了解他們的術語,他們的那套規則,你要能說服他們,你要能回答他們的問題。”因此,十年后他覺得自己有自信去那里演講了。“Jefferson說他花了很多時間打入Digital的圈子里,獲得他們的認可和尊重,”葉曉薇說道:“在做之前,我也想先進入新媒體的語境。”

主打時裝視頻短片的iFashion是她最成功的新媒體作品,幾乎參加過全世界大大小小所有的時裝電影節,在其最受歡迎的短片中,時裝設計師Zac Posen優雅地做著麻婆豆腐。“一些有故事性的,包括一些系列性的內容比較受歡迎。跟所有時裝電影一樣,視覺化的東西只是剛開始有趣,但你要給大家看,就要有電影人的介入。你要有劇本、要有分鏡頭,只是說劇本需要根據形式進行調整。”她說道:“iFashion是一個全視頻的App,內容完全是關于時尚,特別又是高端時尚,所以觀眾本來人數就不多。因此,我們想嘗試透過明星和訪談,做一些比較有趣的,但是又不Low(低級)的東西。”

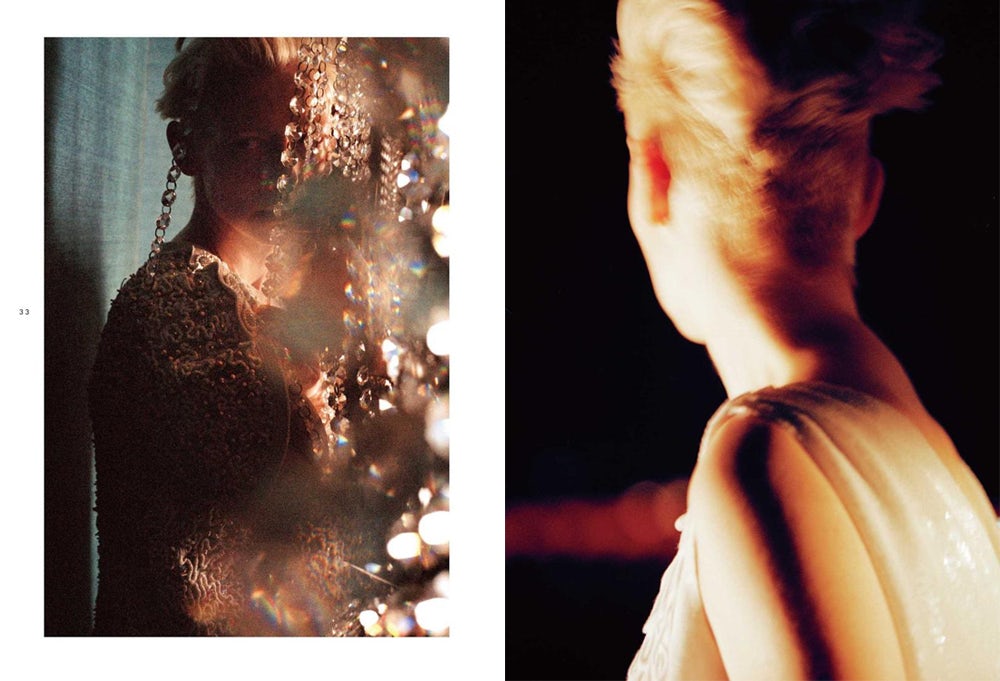

Christopher Doyle為《周末畫報》及iFashion拍攝的Tilda Swinton | 圖片來源:對方提供

今年,iFashion第一次與中國最大的視頻網站之一、百度旗下的愛奇藝一同舉辦了“時尚視覺大賞”——一個時裝電影短片的征集活動。葉曉薇、著名攝影師夏永康、演員趙薇和Jefferson Hack一同擔任評委,她希望透過這個活動發掘一些過去沒有看到過的人才。葉曉薇本人也曾出任柏林時尚電影節的評委,相比而言,“柏林參展的影片有700部之多,大部分的是有故事的短片,有劇本,有臺詞,當然視覺好就不用說了。我最喜歡的一個短片叫做《Creme Caramel》,是Nowness拍的。從色調到音樂到剪接,和時裝的結合都非常棒。因此,我覺得中國真的還有一段路要走。” 她說道。

她自愿承擔起了這個推動其前進道路的角色,接下來她將帶著iFashion參加由Diane Pernet舉辦的時裝電影節ASVOFF,還將在蓬皮杜美術館以策展人的身份舉辦一個關于中國部分的特別展映。“遠期一些,我希望把iFashion變成一個年輕人的創意平臺、孵化計劃。”她說道。 葉曉薇同時告訴BoF,下半年她和集團另一個最大的計劃是重新打造一個名為ModernTimes.cn 的云媒體。根據現代傳播2015年中期財報顯示,該媒體將于明年上半年推出,是其網絡媒體產品的一大突破。財報預期該媒體將吸引數百萬名讀者瀏覽,同時亦將于日后吸納大量廣告投放。

“我們有些不同的編輯甄選的內容,形成一個開放式的平臺,將集團內部的資源、資料數碼化。然后變成是一個資料庫,用戶能夠共享,我們也可以跟讀者產生互動,再經營不同的垂直社群。” 她說道:“這能夠收集數據并讓外部的人了解你。” 她還計劃做一些結合線下的互動,譬如展覽、沙龍,將實體世界跟虛擬世界結合在一起。

葉曉薇請Ryan Gander特別制作了Apple Watch的封面故事(左),并親自采訪了Tim Cook(右)| 圖片來源:《周末畫報》

走在科技最前端的時裝雜志主編

葉曉薇對科技的興趣和洞見絕不僅限于新媒體。這幾年,她曾參加DLD大會(國際數字生活設計論壇)、SXSW大會、《連線》(Wired)雜志倫敦大會、Apple Watch發布會和CES Asia(亞洲國際電子消費展)等各大科技展會,而她的同行們幾乎只會出現在時裝周的發布會上。 她對科技的興趣來源并非是她擁有多少數碼裝備,也不是因為她的生活里多么需要科技。對她來說,科技是一個嶄新的事物,并能夠帶來一些新的變化。

一次,她結識了為CERN(歐洲原子能)機構打造文化項目“Collide”的創始人。該項目將藝術家帶入這個科研機構,跟科學家組織在一起,試圖碰撞出一些新的火花。 “我覺得這太棒了!我也成為了這個項目的贊助人之一。很多藝術家,包括Olafur Eliasson,他自己創造東西就有一個實驗室,而CERN的科學家們不僅是科學家,他們研究的東西是很Philosophical(哲學性)的。宇宙是什么?生存是什么?人是什么?包括LHC(大型強子對撞機),他們說是最大的時間機器,他們要做的就是探究創造宇宙產生的那一刻的狀態。這些東西對我來說超級Poetic(詩意),但是一般人好像都不太知道。”

葉曉薇開始思索這些在她眼中及其詩意的科技跟時尚界有什么關系。“我最討厭的是牽強的跨界,于是我介紹了Iris Van Herpen去了CERN,做出了Magnum系列。后來她又再回去了一次。我認為時尚界的一個唯一一個會對這個項目有興趣的就是她,其他人都沒有。時尚設計師還蠻Low Tech(低技術)的。” 她說道。

在她看來,目前大熱的可穿戴技術概念,只有在面料里面,才具有現實意義。“因為,你要穿戴都會牽涉到一個美學的問題,現在科技只有少數解決了這個美學問題。但時尚界也很少解決科技問題。我參加了去年《Wired》在倫敦的發布會,說唱歌手Will.i.am和建筑師Zaha Hadid就同時宣布要做一個設計,包括時裝品牌兼零售商Opening Ceremony也在做,但其實解決不了什么問題。我覺得功能性的東西,就是為了幫你解決問題,為了讓你生活更便利,更簡單,帶這個帶那個就很復雜。但是如果你可以把它弄進面料里面就不一樣。因為你本來就要穿的東西,應該是越隱形越好吧。”

她也試圖用自己的方式在《周末畫報》搭建起科技與時尚的聯系。《周末畫報》曾做過反物質、虛擬世界等跨界專題,并計劃找來一些真正的機器人拍攝時裝大片。“它們有些長的像人,有些長得根本不像人,你就會很好奇怎樣把它當成Character(一個角色)來拍大片。”她說道。

在2009年,葉曉薇就已經邀請藝術家曹斐用其“China Tracy”的形象打造了一組虛擬時裝大片 | 圖片來源:對方提供

今年早些時候,她還做了一期頗受好評封面故事——請來一群設計師、攝影師、瑜伽教練等不同身份的人佩戴Apple Watch進行大片的拍攝,并讓這些被拍攝者講述他們使用Apple Watch的故事,藝術家Ryan Gander特別制作了這一期封面大片。這與其他時裝雜志單純用“超模+Apple Watch”的模式不同,引起了蘋果公司的興趣。

蘋果公司首席執行官Tim Cook來華時,指定邀請葉曉薇進行見面會談,他評價《周末畫報》為“世界一流”。在這次談話中,她大膽地與Cook探討了她對Apple Watch的看法,“我比較喜歡Apple Watch用Tap Touch傳遞信息的方式。這種越來越多有觸覺的、比較個人化的東西,會更吸引人。” 同時,她也向Cook表達了參加Apple Watch發布會令她很受啟發。“雖然他沒說,但我覺得Apple Watch其實在倡導一種很Active(活躍)的生活方式。最簡單的,讓你要多動少坐,你也可以對你周圍的事情更Active地去關心,然后更加投入到你生活里面。他想要Promote Active的Lifestyle(提倡這種活躍的生活態度)。這個Active(活躍)可以是Physical也可以是Social Engagement(身體健康上的、和社會參與上的)。 Cook蠻贊同我對它的理解。”

偶爾,葉曉薇也享受暫且離開科技的生活。她剛剛從新墨西哥州度假回來,在The Lightning Field(藝術家Walter de Maria的原野藝術作品)和印第安人保留地等偏遠的地方呆了8天。沒有手機信號、沒有網絡。“ 這讓我體會到什么東西是一定需要的,什么是不一定需要的。而且,我會有空間跟時間來想,自己到底想要做什么東西。”

在這訊息靜默的8天內,葉曉薇想通了她自己真正最關心的事情。她此前去過貴州,那里和印第安保留地一樣,有豐厚的歷史背景、不同的文化、不同的生活方式。“當地人的生活都挺差,我想要幫助這樣的地方建立起一些東西,來保存當地的手工藝或者文化。我這次覺得,如果我要做一個新的東西的話,需要去實現這些以前沒有機會做的事情,我想把時尚帶到一個新的層面:Ecology(生態學),使其和自然、可持續、科技、數碼互聯等東西聯系在一起,成為一整個概念。我想跟人家探究一個有責任感、責任心、對社會、對自然的一個媒體也好,或是時尚、藝術也好,應該是什么樣子的。”

“如果大家都在說中國做不出世界一流的東西,我就想在中國作出世界一流的東西。”葉曉薇堅定的說道: “可能現在有些東西我還沒有達到,但是人們必須在我做的東西里感受到我為什么要做它,以及我的Vision(愿景)在哪里。”。

信息披露:作者Queennie Yang曾于2011年3月至2012年6月間,與葉曉薇一同在《周末畫報》共事。